A evolução contínua da área da saúde e o crescente avanço da tecnologia têm destacado a importância dos profissionais qualificados que atuam nos diversos segmentos deste setor.

Um dos papéis essenciais na linha de frente do diagnóstico e do tratamento de doenças é o do técnico em análises clínicas.

Este artigo se propõe a explorar as funções, a formação necessária, a importância e os desafios enfrentados por esses profissionais, além de ressaltar seu impacto na saúde pública:

Formação e especializações

Para se tornar um técnico em análises clínicas, pela Análises Clínicas e Toxicológicas, é necessário cursar um curso técnico específico, que tem geralmente uma carga horária variando entre 600 a 1.200 horas.

O curso pode durar de 6 meses a 1,5 anos, dependendo da instituição de ensino.

Durante este período, os alunos aprendem sobre diversas áreas que envolvem a saúde, como hematologia, microbiologia, bioquímica, urinálise e toxicologia.

Essas formações são complementadas por aulas teóricas e práticas que abordam a coleta de materiais biológicos, a realização de exames laboratoriais e a interpretação básica dos resultados.

Além disso, os alunos são instruídos sobre a importância da biossegurança, controle de qualidade e ética no exercício da profissão.

Funções e responsabilidades

Os técnicos em análises clínicas desempenham um papel fundamental em diversas etapas do processo de diagnóstico e acompanhamento de pacientes. Suas funções e responsabilidades incluem:

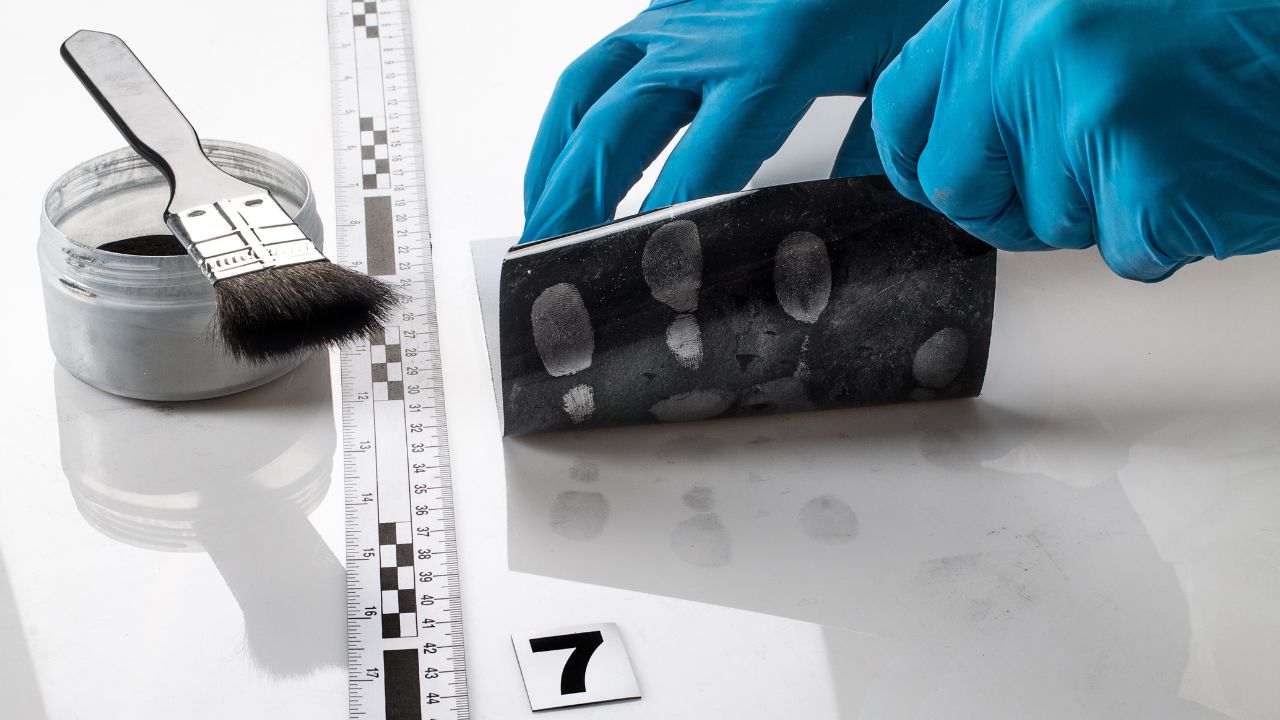

1. Coleta de amostras

Uma das atividades primordiais desse profissional é a coleta de amostras, que pode envolver sangue, urina e outros fluidos biológicos. A coleta é realizada de forma cuidadosa e técnica para evitar contaminações e garantir a precisão dos resultados. É vital que o técnico compreenda as diferenças entre os tipos de amostras, os métodos de coleta e o armazenamento adequado.

2. Realização de exames

Os técnicos são responsáveis pela realização de exames laboratoriais, que podem incluir análises hematológicas, bioquímicas, imunológicas e microbiológicas. Eles operam equipamentos laboratoriais, realizam manobras laboratoriais complexas e seguem rigorosamente os protocolos estabelecidos para cada teste.

3. Interpretação e registro de resultados

Embora a interpretação dos resultados detalhados geralmente fique a cargo de médicos ou biólogos, o técnico em análises clínicas precisa ter uma compreensão básica dos resultados que obtém. Isso é essencial para identificar resultados que possam indicar condições clínicas que necessitam de atenção imediata.

4. Controle de qualidade

Os técnicos têm um papel vital no controle de qualidade dentro do laboratório. Eles precisam seguir protocolos rigorosos para garantir que todos os equipamentos estejam devidamente calibrados e que os procedimentos estejam em conformidade com as normas de segurança. A realização de testes de controle e a manutenção de registros adequados são responsabilidades críticas para assegurar a confiabilidade das análises.

5. Atendimento ao paciente

A interação com pacientes é outra área de atuação dos técnicos em análises clínicas. Eles devem oferecer orientações sobre as práticas de coleta de amostras, explicar procedimentos e esclarecer dúvidas dos pacientes, sempre priorizando um atendimento humanizado.

Importância do Técnico em Análises Clínicas

A atuação dos técnicos em análises clínicas é imprescindível em vários aspectos, como:

Diagnóstico efetivo e tratamento

Os exames laboratoriais são fundamentais para o diagnóstico adequado de condições médicas. As informações adquiridas por meio dos exames ajudam os médicos a tomar decisões críticas sobre o tratamento do paciente. Um diagnóstico preciso reduz a margem de erro e melhora as chances de sucesso nas intervenções terapêuticas.

2. Prevenção de doenças

Os técnicos também têm um papel importante na prevenção de doenças. Realizando exames de rotina e monitorando marcadores de saúde, esses profissionais ajudam na detecção precoce de patologias que, se tratadas precocemente, podem evitar complicações graves.

3. Contribuição em emergências médicas

Em situações de emergência, os técnicos em análises clínicas são proativos para realizar testes rápidos que podem ser decisivos para o manejo do paciente. A agilidade e precisão no trabalho esses profissionais podem ser a diferença entre salvar uma vida ou não.

Desafios da profissão

Embora o trabalho dos técnicos em análises clínicas seja altamente valorizado, eles enfrentam desafios constantes. Dentre os principais, destacam-se:

1. Condições de trabalho

Os laboratórios podem ser ambientes de trabalho desafiadores, com riscos biológicos, químicos e físicos. É essencial que os técnicos estejam preparados para lidar com essas situações e sigam todas as normas de biossegurança para garantir não apenas a sua segurança, mas também a dos pacientes e da equipe.

2. Sobrecarga de trabalho

Com uma demanda crescente por exames laboratoriais, muitos técnicos enfrentam uma carga de trabalho elevada, o que pode gerar estresse e comprometer a qualidade do trabalho. A manutenção de um padrão elevado sob pressão é um desafio constante.

3. Necessidade de atualização

A área da saúde é dinâmica e está em constante evolução. Para manter a qualidade do atendimento, é fundamental que os técnicos participem de cursos de atualização e aperfeiçoamento. A falta de oportunidades para crescimento profissional pode resultar em desmotivação e, consequentemente, na diminuição da qualidade dos serviços prestados.

O futuro da profissão

A expectativa é de que o campo das análises clínicas continue a crescer. Com a introdução de novas tecnologias, como a automação e a inteligência artificial, espera-se que o papel do técnico em análises clínicas evolua. Esses profissionais precisarão adaptar-se às novas ferramentas e metodologias, o que exige flexibilidade e disposição para aprender.

A integração de novas tecnologias pode potencialmente aliviar algumas das carga de trabalho e oferecer resultados ainda mais eficientes, permitindo que esses profissionais se concentrem em funções que exigem mais o seu julgamento crítico e interação humana.

O papel do técnico em análises clínicas é vital para o funcionamento eficaz do sistema de saúde. Esses profissionais são intermediários entre a coleta de informações e a tomada de decisões clínicas, desempenhando funções que influenciam diretamente o diagnóstico e a terapia de inúmeras condições.

Para garantir que o potencial dos técnicos em análises clínicas seja maximizados, é essencial que haja investimentos em sua formação, condições de trabalho e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Reconhecer a importância desses profissionais é um passo significativo para promover uma saúde de qualidade e eficaz, contribuindo para o bem-estar da sociedade como um todo. Assim, podemos nos conscientizar do valor do trabalho dos técnicos em análises clínicas e assegurar que suas contribuições sejam devidamente apreciadas e respeitadas.

A formação do técnico em análises clínicas

A área da saúde é caracterizada pela complexidade e pela constante evolução das tecnologias e práticas. Nesse contexto, o papel do técnico em análises clínicas se destaca como uma ponta crucial na cadeia de cuidado ao paciente.

Para desempenhar suas funções com competência e eficiência, é fundamental que esses profissionais recebam uma formação sólida e abrangente.

Neste artigo, abordaremos a formação necessária para o técnico em análises clínicas, incluindo a duração do curso, a carga horária, o currículo e os conhecimentos essenciais que o aluno deve adquirir:

Duração do curso e carga horária

Para atuar como técnico em análises clínicas, é imprescindível que o profissional complete um curso técnico específico. A duração desse curso pode variar entre 6 a 18 meses, dependendo da instituição de ensino.

Essa flexibilidade permite atender tanto à demanda de estudantes quanto à necessidade do mercado.

A carga horária do curso também varia, com um intervalo que normalmente vai de 600 a 1.200 horas.

Esse tempo é cuidadosamente distribuído entre aulas teóricas e práticas, garantindo que os alunos tenham uma formação que transcenda a mera transmissão de informações: eles precisam de uma sólida base prática que os capacite a atuar de forma segura e eficiente em laboratórios.

Currículo do curso

O currículo do curso de técnico em análises clínicas é abrangente e diversificado, refletindo a multiplicidade de áreas que formam a atuação deste profissional. Algumas das principais disciplinas incluem:

1. Hematologia

Estudar hematologia é crucial, uma vez que este campo analisa os elementos figurados do sangue e suas funções, além de contribuir para o diagnóstico de diversas condições clínico-patológicas. Os alunos aprendem sobre a importância de exames hematológicos e como realizá-los, sempre focando na precisão e segurança.

2. Bioquímica

A bioquímica é fundamental para a compreensão das reações químicas que ocorrem no organismo. Os técnicos em análises clínicas precisam entender como as substâncias químicas interagem e como essas interações podem ser utilizadas no diagnóstico de doenças. O entendimento das análises bioquímicas aumenta a capacidade do profissional de interpretar resultados e ação genética.

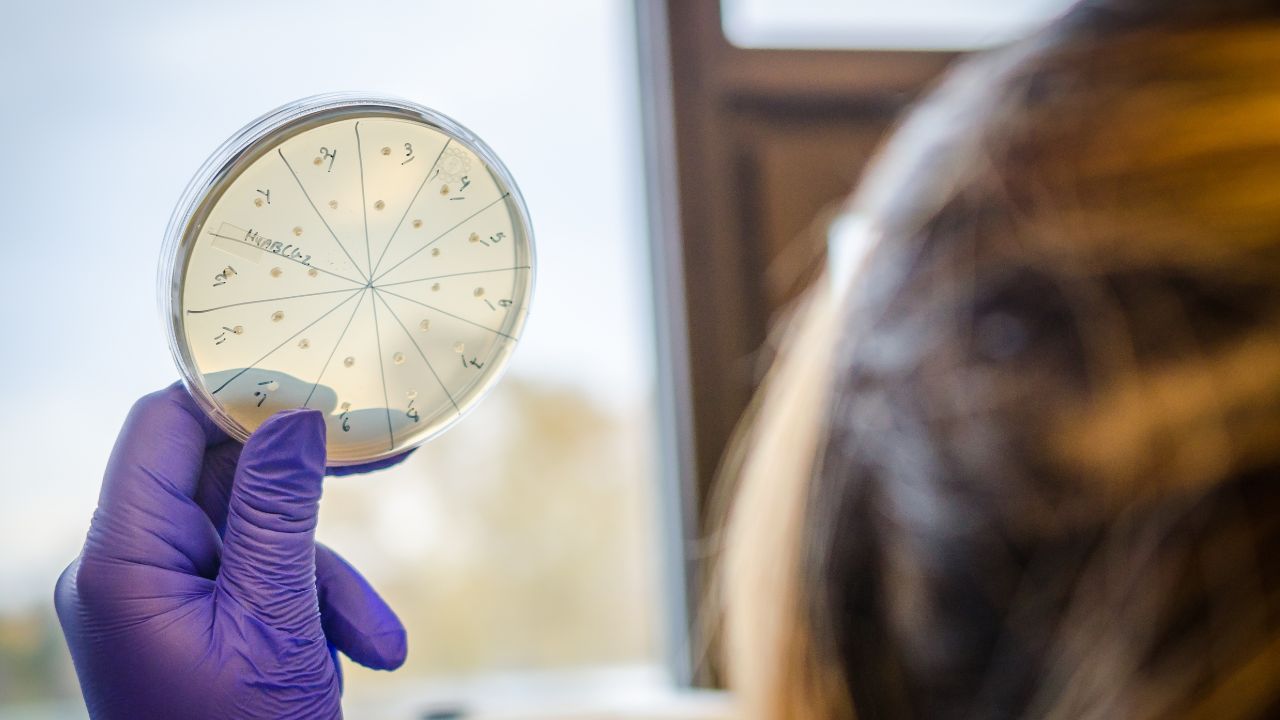

3. Microbiologia

A microbiologia está no cerne de muitas análises clínicas, pois estuda microorganismos como bactérias, vírus e fungos que podem afetar a saúde humana. O conhecimento nesta área permite que o técnico identifique infecções e contribua para o controle de doenças infecciosas, um aspecto crucial, especialmente em ambientes hospitalares.

4. Imagens e parasitas

O estudo de imagens auxilia os profissionais na interpretação de exames de imagem, enquanto a parasitologia aborda os parasitas que afetam os seres humanos. Essas disciplinas são essenciais para o diagnóstico preciso de condições que podem afetar a saúde do paciente, ampliando a capacidade do técnico em análises clínicas.

5. Toxicologia e farmacologia (Quando incluídas)

Em algumas instituições, o currículo também pode incluir toxicologia e farmacologia. A toxicologia fornece conhecimentos sobre substâncias tóxicas e seus efeitos no organismo, fundamentais para a detecção de envenenamentos e overdose. Já a farmacologia proporciona uma compreensão sobre medicamentos, suas características e suas reações no organismo, vital para a manipulação e análise de substâncias.

Metodologia de controle de qualidade

Adicionalmente a essas disciplinas técnicas, os alunos são introduzidos à metodologia de controle de qualidade. O controle de qualidade é essencial para assegurar que os exames laboratoriais sejam realizados de acordo com padrões rigorosos, garantindo a confiabilidade dos resultados. Compreender como implementar e acompanhar os processos de controle é uma habilidade fundamental que os formandos levarão para suas práticas profissionais.

Biossegurança e ética

Além das competências tecnológicas e científicas, a formação do técnico em análises clínicas inclui uma ênfase significativa em biossegurança e ética profissional. Os alunos aprendem a importância de manter um ambiente seguro dentro do laboratório e a tratar amostras biológicas com responsabilidade. A biossegurança é crucial para prevenir contaminações e proteger tanto os profissionais quanto os pacientes.

A ética no trabalho é outro eixo fundamental. Os técnicos em análises clínicas lidam diretamente com a saúde e a vida dos indivíduos, portanto, devem seguir princípios éticos que garantam o respeito e a dignidade de todos os pacientes. A formação deve fornecer ferramentas para tomada de decisões éticas, garantindo a integridade no exercício da função.

A formação do técnico em análises clínicas é um processo abrangente e estimulante, reflexo da importância dessa profissão na saúde pública. Desde a compreensão de disciplinas técnicas a abordagens éticas, cada aspecto da formação é desenhado para equipar os futuros profissionais com as habilidades necessárias para atuar em um ambiente desafiador e dinâmico.

Com uma carga horária significativa e um ensino estruturado, os técnicos em análises clínicas são preparados para desempenhar funções cruciais no diagnóstico e tratamento de doenças. Assim, a formação desses profissionais não só colabora para sua carreira individual, mas também impacta diretamente na qualidade do atendimento à saúde, fortalecendo o sistema de saúde como um todo. Portanto, reconhecer e investir na formação dos técnicos em análises clínicas é um passo vital para assegurar um futuro mais saudável para a sociedade.

Funções e responsabilidades do técnico em análises clínicas

O técnico em análises clínicas tem a responsabilidade de realizar diversas atividades essenciais para o funcionamento dos laboratórios e a correta execução de exames. As principais funções incluem:

1. Coleta de amostras

A coleta de sangue, urina e outros fluidos biológicos é uma das atividades mais importantes do técnico. Esse profissional deve compreender as técnicas de coleta, os tipos de tubos e preservativos necessários, assim como as condições ideais para garantir a qualidade das amostras. A precisão e a técnica são fundamentais para evitar contaminações e garantir resultados confiáveis.

2. Realização de exames

Uma parte significativa do trabalho do técnico envolve a realização de exames laboratoriais. Isso inclui análises hematológicas, bioquímicas e microbiológicas. O técnico deve ser capaz de operar equipamentos de laboratório, como analisadores automáticos e centrífugas, e realizar exames manuais com precisão, seguindo os protocolos de segurança.

3. Controle de qualidade

O controle de qualidade é crucial na laboratórios de análises clínicas. O técnico deve garantir que todos os equipamentos estejam calibrados e em boas condições de uso, seguindo as normas estabelecidas. A realização de testes de controle e a manutenção de registros são funções importantes que visam a confiabilidade dos resultados.

4. Interpretação de resultados

Embora a interpretação complexa dos dados seja uma função mais associada aos profissionais de saúde, como médicos e biomédicos, o técnico em análises clínicas também precisa ter um entendimento básico sobre o que os resultados significam. Isso é importante para identificar resultados anômalos que possam indicar a necessidade de avaliação adicional ou diferentes tipos de testes.

5. Atendimento ao paciente

O técnico em análises clínicas frequentemente interage com pacientes, sendo responsável por orientá-los sobre a coleta de amostras e esclarecer dúvidas sobre os procedimentos realizados. Um bom atendimento humanizado é essencial para minimizar a ansiedade do paciente e garantir sua colaboração.

Importância do técnico em análises clínicas

A atuação do técnico em análises clínicas é de suma importância para o sistema de saúde por várias razões:

1. Diagnóstico e tratamento

Os exames laboratoriais desempenham um papel crucial no diagnóstico e tratamento de doenças, orientando médicos nas melhores intervenções terapêuticas. A precisão das análises é direta e profundamente ligada à experiência e competência do técnico em análises clínicas. Resultados inequívocos permitem diagnósticos corretos e, consequentemente, tratamentos eficazes.

2. Prevenção de doenças

As análises clínicas não são apenas voltadas para o diagnóstico, mas também para a prevenção de doenças. Exames periódicos ajudam na detecção precoce de condições médicas, permitindo intervenções que podem salvar vidas. O técnico, portanto, contribui ativamente para a promoção da saúde da população.

3. Importância em emergências

Em situações de emergência, como em unidades de pronto atendimento, as análises clínicas rápidas e precisas são fundamentais. Os técnicos são profissionais-chave para garantir que resíduos laboratórios sejam analisados com eficiência, permitindo decisões clínicas imediatas.

Desafios enfrentados pelo Técnico em Análises Clínicas

Apesar da relevância dessa profissão, os técnicos em análises clínicas enfrentam inúmeros desafios que podem impactar seu trabalho diário:

1. Condições de trabalho

Os ambientes de laboratórios podem ser estressantes e, em algumas situações, perigosos. Os técnicos precisam estar cientes dos riscos biológicos e químicos, e é fundamental que sigam as normas de biossegurança. Infelizmente, a falta de estrutura adequada pode comprometer a segurança e a saúde desses profissionais.

2. Sobrecarga de trabalho

Como muitos setores da saúde, os laboratórios frequentemente enfrentam uma alta demanda. Isso pode levar a sobrecargas de trabalho, o que pode resultar em estresse e desgaste emocional. A qualidade das análises pode ser afetada se os técnicos não conseguirem manter o foco e a precisão devido ao cansaço.

3. Necessidade de educação contínua

A área da saúde está em constante evolução, com novas tecnologias e descobertas surgindo regularmente. Os técnicos em análises clínicas precisam participar de cursos de atualização e treinamentos para manter suas habilidades e conhecimento em dia. A falta de oportunidade ou incentivo para a formação continuada pode impactar negativamente a qualidade do serviço prestado.

O técnico em análises clínicas é um profissional fundamental para o funcionamento eficaz dos serviços de saúde. Com uma formação sólida e habilidades específicas, esse profissional atua em diversas frentes, desde a coleta de amostras até a realização de exames laboratoriais, sempre com foco em garantir a precisão e a confiabilidade dos resultados.

Os desafios enfrentados por esses profissionais, como as condições de trabalho e a necessidade de educação contínua, reafirmam a importância de valorizar e reconhecer o papel do técnico em análises clínicas na promoção de uma saúde de qualidade para a população.

Assim, ao destacarmos a relevância desta profissão, ressaltamos a necessidade de apoio, investimento e reconhecimento para que possam continuar a desempenhar suas funções com excelência.

Perguntas frequentes sobre Técnico em análises clínicas

1. Qual o salário do Técnico em Análises Clínicas?

O salário do técnico em análises clínicas pode variar conforme a região, a experiência e o tipo de instituição em que atua. Em média, os profissionais iniciantes podem receber entre R$ 2.500,00 e R$ 4.000,00, enquanto aqueles com mais experiência e especializações podem receber entre R$ 4.000,00 e R$ 8.000,00 mensais.

2. O que o técnico de análises clínicas faz?

O técnico em análises clínicas é responsável por coletar, processar e analisar amostras biológicas, tais como sangue e urina, realizando testes laboratoriais que ajudam no diagnóstico de doenças. Além disso, ele deve seguir protocolos de biossegurança, garantir a qualidade dos resultados e interagir com pacientes para esclarecer dúvidas sobre os procedimentos.

3. Quanto tempo leva o curso de Técnico em Análises Clínicas?

O curso de Técnico em Análises Clínicas normalmente leva de 6 a 18 meses, dependendo da carga horária e da instituição de ensino. A formação compreende tanto aulas teóricas quanto práticas.

4. Qual curso técnico ganha mais?

Os cursos técnicos mais bem remunerados costumam ser os relacionados à área da saúde, como Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia e Técnico em Análises Clínicas. No entanto, especializações em áreas como Tecnologia da Informação também têm se destacado em termos de salários.

5. Qual é o Técnico que mais emprega?

Atualmente, o Técnico em Enfermagem é um dos profissionais que mais emprega no Brasil, devido à alta demanda por serviços de saúde em hospitais, clínicas e instituições de saúde.